Сохранить в «альбоме вечности»

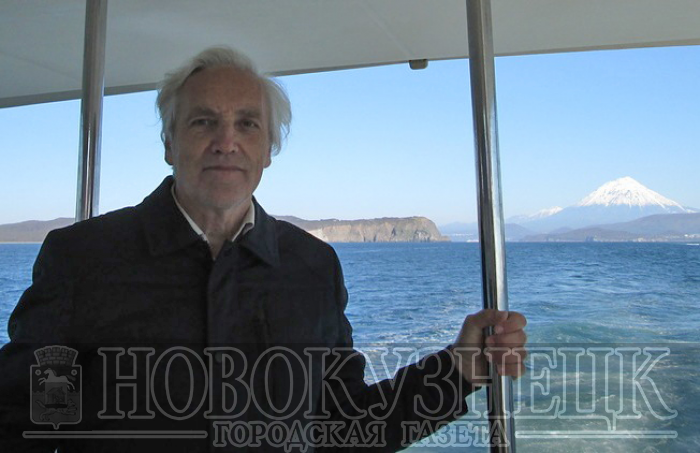

В жизни фотохудожников при выборе ими проектов разного статуса и разного значения случается всякое. Одни работают над избранной тематикой не больше года, у других реализация проекта продолжается до конца жизни. Над своим фотопроектом под названием «Моё Отечество» известный в городе фотохудожник Владимир Пилипенко работает уже на протяжении 15 лет. Но пока конца-краю ему не видно – слишком уж объёмный и продолжительный во времени. Как и территория нашей страны, исторические и культурные достопримечательности которой Владимир Семёнович как можно полнее пытается отразить в своих фотоработах. И всё благодаря путешествиям по России, после каждого из которых он устраивает в Новокузнецке фотовыставку.

На днях в Центральной библиотеке имени Н.В. Гоголя в рамках фотопроекта «Моё Отечество» открылась очередная экспозиция Владимира Пилипенко под названием «С фотоаппаратом по Серебряному ожерелью Русского Севера» (куратор выставки – искусствовед Галина Иванова). Об этом фотопроекте и не только идёт речь в нашей с автором выставки беседе.

– Владимир Семёнович, в каких местах вам в рамках вашего фотопроекта «Моё Отечество» уже довелось побывать?

– Объездил с фотоаппаратом Кузбасс, Камчатку, Сахалин, Поволжье, Урал, европейскую часть страны. В ряду последних моих поездок (до начала истории с пандемией коронавируса) были поездки по Русскому Северу.

Моя задача как фотохудожника увидеть и запечатлеть исторические и культурные достопримечательности нашей страны – многое из того, что, к сожалению, с приходом новой эпохи нередко безвозвратно уходит. И я хочу в рамках собственного большого фотопроекта запечатлеть и сохранить всё это, образно говоря, в альбоме вечности. Оставить эту потрясающую старинную красоту для наших потомков. Посылом для такой фотодеятельности стали вид и судьба старинных российских усадеб ХIХ века, бесхозных, никем не охраняемых, разрушающихся без государственной поддержки. Уходящих от нас навсегда. Вот я и решил ездить по стране и хотя бы на снимках оставлять эти достопримечательности для будущего, для той самой вечности.

В путешествиях встречаюсь со многими интересными людьми, которые также озабочены судьбой нашей культурной старины и тоже стараются что-то делать для её сохранения. С некоторыми из таких энтузиастов до сих пор поддерживаю связь, общаюсь по Интернету. Особенно своим неравнодушием и заботой об этой, уходящей от нас натуры меня удивила и обрадовала инициатива одного из архитекторов Архангельска Валентина Лапина и властей Архангельской области, создавших музей деревянного зодчества под названием «Малые Корелы» и до сих пор поддерживающих его в прекрасном состоянии. На большой территории установлены привезённые из умирающих и уходящих в прошлое северных деревень старинные деревянные строения – избы, храмы, ветряные мельницы и так далее.

– Чем привлекли вас эти суровые северные края, куда, по вашим словам, вы совершили три поездки и благодаря которым открыта новая фотовыставка?

– Север европейской территории России меня привлекал давно своей деревянной архитектурой, вписанной в природный ландшафт, русским характером её жителей, палитрой красок природы и чем-то ещё особенным, что невозможно выразить словами. В связи с тем, что сама площадь Севера огромна, то свою мечту побывать в тех краях стал осуществлять поэтапно. В первую поездку я отправился со своим сыном Ильёй, профессиональным фотохудожником и кинодокументалистом. Он живёт в Санкт-Петербурге, работает в фотомузее «Росфото», занимается фотографией и снимает документальные фильмы.

Из Санкт-Петербурга доехали на поезде до Архангельска, в 25 километрах от которого и открыт музей деревянного зодчества «Малые Корелы». В нём собрано 120 памятников зодчества. Это церкви, часовни, избы, амбары, бани, мельницы, колодцы. В 1996 году этот музей приобрёл статус особо ценного объекта Российской Федерации. Да и в самом Архангельске очень бережно относятся к объектам культурного наследия, а их там более 50! Надо отметить, что местные жители вообще люди, на мой взгляд, особые – красивые и внешне, и душой. Внимательные и доброжелательные к путешественникам, они проявляют к приезжим неподдельный интерес, подсказывая и показывая, чем славится их местность.

Далее через Няндому наш путь пролегал в центр старообрядчества город Каргаполь, основанный в 1380 году. В настоящее время в нём живёт всего лишь 10 тысяч жителей. Но этот городок имеет 19 памятников архитектуры деревянного и каменного зодчества, из которых 17 – памятники федерального значения культовой архитектуры ХVI–ХIХ веков. В городе прекрасный историко-архитектурный и художественный музей, основанный в 1919 году. Здесь каждый год в праздник Крещения проводится фестиваль колокольной музыки «Хрустальные звоны».

– Судя по вашему рассказу, в первую экспедицию вам не удалось собрать на фотокамеру все северные красоты, и потому вторая была не за горами…

– Она состоялась через год, в 2015 году. Первым городом, который я посетил, была Воркута – один из пяти городов нашей страны, расположенных за Полярным кругом с его субарктическим климатом, забетонированными дорогами без асфальта, домами, построенными на сваях. Город возник как рудник в 1936 году, это было местом ссылки в конце 1930-х годов.

Следующий по моему северному маршруту – город Сольвычегодск, возникший в ХIV веке на берегу Вычегды. Считался вотчиной российских предпринимателей Строгановых. Добираться до него было сложно, через реку. Вечером паром уже не ходил, и мне пришлось заночевать на автобусной остановке, хотя гостеприимные жители предлагали временное, на ночь, жильё. Зато утро было замечательным: город в лучах солнца предстал передо мной во всём своём древнем великолепии. Потряс величием и красотой Благовещенский собор, построенный в 1560–1584 годах на средства графа Строганова. В историко-художественном музее представлены огромные полутораметровые иконы, отреставрированные на средства живущих за рубежом потомков Строганова. Город поражает отличной градостроительной планировкой, каменными домами купцов, соборами. Один только дом купцов Пьянковых или Введенский собор одноимённого монастыря чего стоит! И в связи с этим параллельно пришли грустные мысли по поводу судьбы наших, новокузнецких исторических достопримечательностей – первого в Кузнецке дома купца Муратова, дома Васильева с первым в городе балконом, дома купца Фонарёва. Они разрушаются под напором времени и потому нуждаются в срочной реставрации, на которую денег у города нет. Так, деревянный дом купца Фонарёва съедает грибок. В плачевном состоянии и остальные городские памятники зодчества. А в Сольвычегодске идёшь и наслаждаешься видами деревянной архитектуры. Кстати, двухэтажные избы там отапливались всего лишь одной печкой, тепло поднималось до второго этажа. В Кузбассе тоже немало переселенцев с русского Севера, знающих толк в построении русских изб. В Сольвычегодске я посетил и единственный сохранившийся дом-памятник политических ссыльных с обстановкой тех лет. В нём, доме Марии Прокопьевны Кузаковой, в 1911 году отбывал ссылку Иосиф Сталин.

– А что ещё удивило вас в этой поездке? Исторические памятники какого ещё города отразились в вашей новой фотовыставке?

– Достопримечательности Великого Устюга! Основан он в 1212 году на реке Сухоне. С 1999 года по инициативе бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и губернатора Вологодской области стал туристическим объектом – родиной Деда Мороза. В городе работает Дом культуры купца Григория Усова, парк культуры и отдыха с реликтовыми деревьями, часть бывшей усадьбы купца Булдакова, Центр народной культуры «Лад». Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник имеет на балансе 27 (!) памятников федерального значения, в том числе соборы ХVII–ХVIII веков.

Однако наибольшее удивление у меня вызвал особый город Тотьма (это случилось в третью мою экспедицию на Вологодчину в 2017 году). В Тотьме с населением всего около 10 тысяч жителей – три туристические организации и шесть музеев! И каких! Музей мореходства и краеведческий, открытого хранения фондов и музейно-выставочный центр, музей церковной старины и дом-музей Ивана Кускова, основателя крепости Форт Росс в Северной Калифорнии. Фасады церквей города украшены тотемским барокко. На Вологодчине в Ферапонтов-Белозёрском монастыре мне удалось увидеть подлинную живопись Дионисия.

– Владимир Семёнович, почему в названии выставки есть слова «серебряное ожерелье»?

– Потому что места, которые я посетил, называют Серебряным ожерельем Русского Севера. Академик Дмитрий Лихачёв в своём высказывании о русском Севере сказал, что «сюда ездят и будут ездить, чтобы испытать на себе нравственную целительную силу Севера».

– Куда ещё намечены маршруты, какие места вы собираетесь посетить?

– В моих планах Карелия, Соловки, Северный Кавказ, Сочи… К сожалению, если бы были спонсоры, объезжал все эти места не торопясь. А на мои пенсионные деньги такие маршруты даются с трудом. Завершится фотопроект «Моё Отечество» изданием пяти фотоальбомов – моим личным подарком и потомкам, и вечности.

Просмотров статьи: 705