Александр и Александра

Близится ещё одна значимая не только для нашей страны юбилейная дата – 80-летие со дня окончания Второй мировой войны. Особое значение этой памятной дате придают в России, 3 сентября считается праздничным днём, который на следующий день после капитуляции милитаристской Японии был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР в сентябре 1945 года. Акт о капитуляции был подписан 2 сентября после разгрома Красной армией японских милитаристов в Маньчжурии. Более 300 тысяч советских солдат и офицеров получили награды за те тяжёлые бои.

Среди них было немало сибиряков, в том числе новокузнечан, к сожалению, уже ушедших из жизни. Истории каждого из них разные, но эта – на особицу. Она одна на двоих – Александра Козулина и Александры Толмачёвой, для которых встреча на Амуре стала судьбоносной.

Александр Арсентьевич, уроженец одного из сёл Читинской области Великую Отечественную встретил в 21 год. Он был отправлен на Дальний Восток для боевых действий с японскими милитаристами. Молодой связист, обеспечивающий связь со штабами, постоянно находился в подземном секретном бункере, через который и осуществлялась эта под грифом «секретно» связь. Сидеть под землёй в темноте без каких-либо условий и удобств приходилось часами.

Однажды произошёл перебой электроэнергии, и бункер обесточился. При этом его герметичные двери, за которыми находился связист Александр Козулин вместе с группой телефонистов, крепко-накрепко заклинило. Одновременно перестала работать и обесточенная вентиляция. Связисты почувствовали себя в настоящей ловушке, заживо замурованными в этом секретном погребе. Спустя некоторое время они стали задыхаться, были уже почти в бессознательном состоянии с приступами тяжёлого удушья, когда обрыв в сети восстановили, и по проводам бункера пошёл ток. Двери их подземелья открылись. Связисты были спасены.

Там же в штабе, для которого связист Александр Козулин обеспечивал и поддерживал секретную связь, он познакомился с Александрой, вернее, Шурочкой, как все в части звали девушку Сашу Толмачёву. Между молодыми возникла симпатия.

Александра, жительница Новосибирской области, лишь только ей исполнилось 18 лет, стала «бомбить» своими заявлениями военкомат с просьбой направить её на фронт. В ответ девушка небольшого росточка, по виду почти школьница слышала одно: «Ты-то куда?!» Наконец, сдались: в декабре 1942 года настырная Саша Толмачёва вместе с такими же юными новобранцами была отправлена воевать. Только не на Запад, а на Дальний Восток. Чем патриотически настроенная, рвущаяся на фронт молодёжь была очень расстроена.

Добирались до дальневосточных границ в довольно тяжёлых условиях: в обычном, ещё со столыпинских времён товарняке без каких-либо элементарных санитарно-бытовых условий. С одной буржуйкой на весь вагон. Отчего в лютые морозы после ночного сна косы Александры примерзали к заиндевевшей деревянной лавке.

Спустя месяц прибывших в Хабаровск сибирячек распределили по родам войск. Сашу Толмачёву направили в войска ПВО, в службу воздушного наблюдения, оповещения и связи на границу с Маньчжурией. Александре пришлось служить на посту КПП, отслеживать полёты самолётов как наших, так и японских. Вскоре она по раздающемуся в небе гулу могла определить курс, высоту, тип воздушного судна и оперативно передать данные на контрольный пост.

Для поддержания боеготовности связистов поднимали ночной тревогой, проводили ежедневные занятия и тренировки.

«Мы никогда не знали боевая тревога или учебная. Вскакивали спросонья и сломя голову бежали в полной боевой экипировке по три-пять километров. И при этом только одна мысль мучила: «А вдруг это и правда настоящая тревога, и японцы нарушили границу!» – вспоминала Александра Ивановна.

Через год девушку повысили по службе, её перевели в подразделение, которое поддерживало с артдивизионом и аэродромом связь по так называемой «воздушке».

Для дальневосточного климата характерны снег, дождь, пронизывающий ветер, отчего часто рвалась проводная связь. И устранять неисправности приходилось юным, как и Шурочка, девчатам-связисткам. Лишь только поступал сигнал о порыве, они хватали каски, противогаз, катушку с кабелем и вперёд, в любую непогоду. Часто, чтобы соединить провода, случалось забираться на высокие опорные столбы.

Особенно тяжело приходилось зимой. На всю девичью роту, экипированную в кирзовые сапоги, была выдана лишь одна пара валенок. После каждого дежурства они не успевали просохнуть, и их приходилось обувать полусырыми, а затем, неся дежурство, часами стоять на морозе. А зима в тот год и впрямь выдалась со жгучими морозами, с резкими холодными дальневосточными ветрами, на которых мгновенно замерзало всё живое. Так замёрз заблудившийся в снежной мгле молодой лейтенантик, которого с трудом нашли и принесли на пост застывшим в позе стойкого оловянного солдатика (до конца жизни у Александры Ивановны постоянно болели и мёрзли ноги – последствия того морозного несения военной службы).

Однажды на посту с ней случился казус. Несла дежурство ночью в тех самых полусырых, переходящих, словно приз, валенках. И вдруг сквозь темень заметила надвигающуюся на неё человеческую фигуру. Согласно армейскому уставу грозно окликнула: «Стой, кто идёт!» Но человек продолжал, не останавливаясь, идти на неё. Испугалась, конечно! Но, наконец, разглядела.

«Гляжу, а на меня прёт, как танк, китаец, да ещё с широкой, в тридцать три зуба, улыбкой. Увидел в моих руках наставленную на него винтовку, понял, что она может и выстрелить, и тотчас, не сняв с лица улыбки, развернулся и моментально исчез в снежной круговерти», – рассказывала, смеясь, Александра Ивановна.

До самого подписания милитаристской Японией акта о капитуляции Шурочка Толмачёва, пройдя после боевых испытаний курсы телефонисток, служила при штабе дальневосточного фронта, чётко и бесперебойно обеспечивала связь. В штабе же Александра познакомилась со своим будущим мужем связистом Александром, также обеспечивающим бесперебойную связь с дальневосточными штабами.

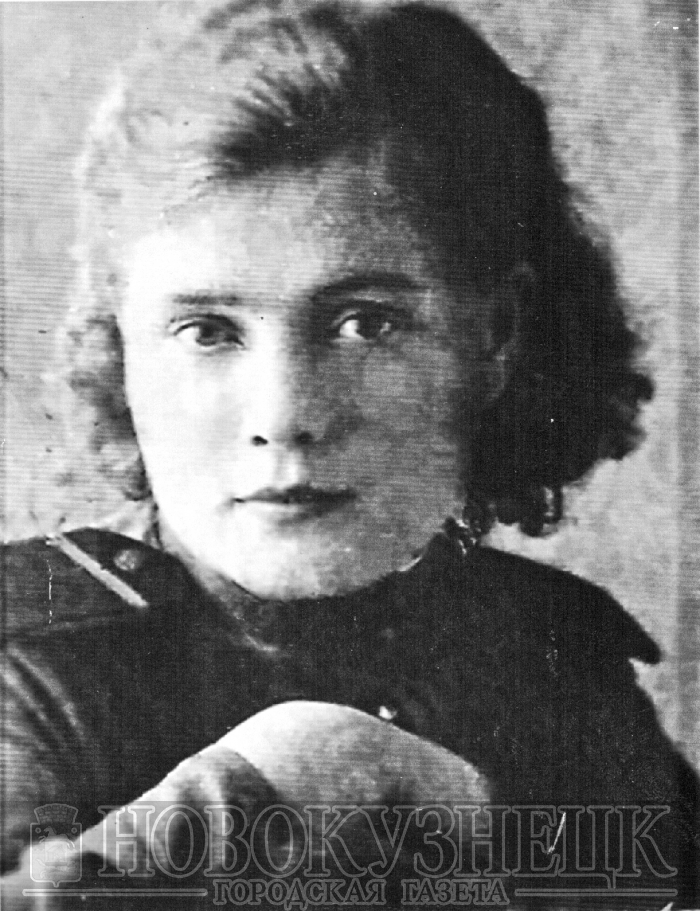

В семейном архиве их сына Владимира вместе с редким снимком Александры Ивановны, датированным Днём Победы – девятым маем 1945 года, хранится ещё один ценный документ – благодарственное письмо от командования, отправленное в Новосибирскую область в адрес Ивана Дмитриевича Толмачёва, отца боевой телефонистки. Датировано оно 14 сентября 1945 года за подписью командира воинской части «21468» Барыбина.

Текст письма с непередаваемой аурой того сурового военного времени невозможно не привести полностью: «…Дорогой Иван Дмитриевич! Сообщаем Вам, что Ваша дочь, Толмачёва Александра Ивановна, находясь на службе в рядах Красной армии вверенной мне части, проявила себя как дисциплинированный, исполнительный и мужественный воин. В дни жестоких схваток Красной армии с японскими самураями за мир, свободу и независимость народов Маньчжурии, Кореи и Китая. В эти дни тов. Толмачёва, работая за коммутатором, чётко обеспечивала бесперебойной связью командование, где проявила преданность нашей Родине, мастерство, мужество и настойчивость, за что награждена Правительством медалью «За боевые заслуги». Спасибо Вам, Иван Дмитриевич, за то, что воспитали такую преданную нашей Родине и мужественную дочь, которой вместе с вами гордится наша часть».

Вскоре после победы над японцами и подписания ими акта о капитуляции, дослужив в части до начала октября 1945 года, Александра уехала в родную Новосибирскую область. Спустя некоторое время к ней приехал и Александр, боевой друг и товарищ, с которым её познакомила война. Влюблённые, оба награждённые медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Японией», сыграли скромную свадьбу. Через некоторое время перебрались в Новокузнецк, устроившись специалистами по сигнализации и связи на железную дорогу, теперь уже и в мирные дни обеспечивая бесперебойную связь. Как известно, без чёткой работы связистов передвижение составов на железнодорожных путях невозможно.

К боевым наградам прибавились и трудовые: за профессионализм Александр Арсентьевич был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Одним из лучших наставников, обучив своей профессии не один десяток молодых рабочих, стала и Александра Ивановна. В сентябре 1998 года она получила поздравление с Днём Победы над милитаристской Японией от городских властей – цветы, бутылку коньяка и 200 рублей. А вслед ещё и поздравительное письмо от тогдашнего Президента РФ Б.Н. Ельцина.

По следам родителей пошли дети, у боевой четы две дочки и сын. Александр и Александра настолько любили свою профессию связиста-железнодорожника, что эта их любовь передалась двум дочерям – Галине (Деревянко) и Лидии (Вьюнцовой). Обе работали электромеханиками на железной дороге, которая тоже, как и у родителей, стала на долгие годы дорогой их судьбы. Так родилась настоящая династия железнодорожников, насчитывающая не одну сотню лет, начало которой положил отец Александра Арсентий Назарович, машинист паровоза.

Война, страшное предназначение которой – гибель людей, не исключала простых житейских историй, которые символизировали продолжение жизни даже в таких страшных и жестоких военных условиях. На войне встречались, на войне влюблялись, на войне любили… И таких примеров, как у фронтовиков-дальневосточников Александра и Александры, известно немало. Любовь даже на войне главенствует над смертью.

Просмотров статьи: 28