«Русских на поле боя ведёт чувство»

У истории есть одно свойство: она учит. А того, кто не внемлет её урокам, она, как строгий учитель, не делающий скидки ни на какие оправдания, наказывает. И ещё у неё есть свойство: в дни суровых испытаний за помощью прибегают именно к ней, черпая силу и духовную мощь у её героических персонажей, беря за пример их стойкость и мужество. При этом, оглядываясь на прошедшее, многие стараются считывать и пропускать через сегодняшние дни её уроки.

Древнерусская быль

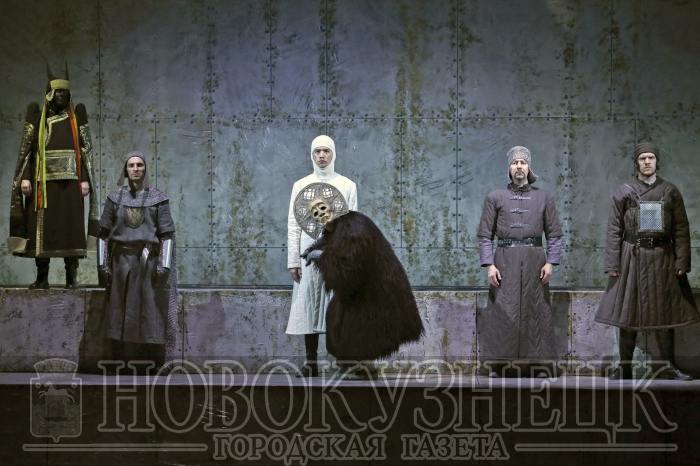

Думаю, что большой смелостью для труппы Новокузнецкого драмтеатра было намерение поставить спектакль по памятнику литературы Древней Руси «Слово о полку Игореве», премьера которого на днях состоялась на сцене Драмы. Героический эпос «Слова» вовсе даже не о победе, а о поражении: об отважном походе («полк» или по-древнерусски «пълкъ» значит «поход») князя Игоря Святославовича на половцев, что когда-то княжил в городе Новгороде-Северском, расположенном в Черниговской области Украины на правом берегу Десны. Про поход самовольного и амбициозного князя не знал даже его отец – старший в княжеской иерархии Древней Руси князь Святослав Киевский.

Смело, неожиданно и тем не менее своевременно зазвучала постановка новокузнечан. В спектакле, как и в тексте поэмы, чередуются фольклорные образы, сюжетное повествование и монологи героев. Здесь и междуусобные войны, которые делают Русь беззащитной в своём разъединении, и призывы к сплочению. Звучат мистические знаки, соседствуют язычество и христианство.

На протяжении столетий летопись – один из самых исследуемых текстов, в котором, однако, до сих пор остаются «тёмные пятна».

До сих пор исследователи считают «Слово» уникальным произведением, не имеющим аналогов в русской литературе, поскольку автор (как считается, интеллектуал княжеского рода) довольно неоднозначно относится к главному герою – Игорю Святославовичу. Летописец представляет Игоря как храброго полководца, который борется с врагами Руси и христианства и в то же время осуждает за самовольный, приведший к поражению вызов-поход, погубивший немало храбрых русских воинов. Но как это похоже на то, что говорил гораздо позднее русский военоначальник, генерал Михаил Скобелев: «Россия – единственная страна в Европе, где достаточно идеализма, чтобы воевать из-за чувства. Её народ не уклоняется от жертв за веру и братство. Остерегайтесь довести это чувство до крайних пределов!»

Единственная сохранившаяся рукопись «Слова» была случайно обнаружена в конце ХVIII века одним из самых известных и удачливых собирателей русских древностей А.И. Мусиным-Пушкиным, а первая публикация состоялась в 1800 году. Рукопись вскоре погибла в московском пожаре 1812 года, и это стало поводом для гипотез о литературной мистификации (в 1864 году в Государственном архиве была найдена якобы копия древнерусского текста «Слова» с переводом и примечаниями, изготовленная Мусиным-Пушкиным для Екатерины II).

Ясно одно: в основе «Слова» лежат реальные события, которые произошли на Руси в 1185 году. Это было время междуусобиц, феодальной раздробленности («Засевалась земля Русская усобицами. Сказал брат брату: «Это моё, и то моё же». И стали князья про малое: «Это «Великое» – говорить, и сами на себя крамолу ковать, в княжеских тех крамолах сокращались жизни людские. Тогда по Русской земле редко пахари покрикивали, но часто вороны граяли, трупы между собой деля. А поганые со всех сторон приходили на землю Русскую»).

Затмение как знак

По мнению большинства историков, собрав войско до 9 тысяч человек, князь Игорь Святославович, что «препоясал ум крепостью своею и поострил сердце своё мужеством», двинул его на юго-восток, к Дону, в земли, которые контролировали ханы Кончак и Гзак.

В пути русичи становятся свидетелями солнечного затмения, воспринятого как дурной знак (с декорации, изображающей это природное явление, начинается и сам спектакль: круг солнца, которое затмевает то чёрное, то ярко-красное наполнение, не единожды появляется по ходу действия).

«Затмение солнца, случившееся 1 мая 1185 года, становится одним из главных дурных предзнаменований для автора «Слова о полку Игореве» и поводом для нашего театра рассмотреть в тексте космический эпос. Мгновение длится вечность, стирая условности исторических периодов. Герои существуют в плену античного фатума и одновременно неизвестности, неопределённости своего и общего будущего», – такой комментарий в аннотации дают постановщики спектакля (режиссёр, автор сценической адаптации – Андрей Грачёв, помощник режиссёра – Вероника Гильманова, сценография, костюмы – Катя Никитина).

Яркий орнамент спектаклю придаёт хореография (заслуженный работник культуры РФ – Александр Зуев), световая атмосфера-аура постановки (художник по свету – Денис Солнцев) и совершенно завораживающая, иной раз просто вводящая в культурный ступор музыка (композитор – Степан Андреев). Без этого красочного оформления сложный по восприятию спектакль не получился бы!

В пути разведчики из полка Игоря (артист – Александр Коробов) сообщают о множестве половцев, готовых к бою. Разведка предлагает князю либо напасть немедля, либо повернуть домой «яко не наше есть веремя». Но честолюбивый, жаждущий славы великого покорителя степняков князь отвергает бегство: если вернуться без боя, «сором будет пуще смерти». На следующий день русичи столкнулись с передовыми силами врага, легко обратив их в бегство и захватив множество пленников и добычу. Игорь, празднуя удачу со своими знаменитыми воинами (что «под трубами пелёнаты, под шлёмами взлелеяны, концом копья вскормлены, пути им ведомы, овраги знакомы, луки у них натянуты, колчаны отворены, сабли изострены, сами скачут, как серые волки в поле, ища себе чести, а князю славы»), решил ночь передохнуть после боя. Просчитался: утром всё его воинство было окружено собравшимися со всей степи, превосходящими по численности половцами («Земля гудит. Реки мутно текут, пыль поля покрывает, стяги говорят: половцы идут, от Дона и от моря со всех сторон русские полки обступили»).

Согласно летописи сражение шло три дня. «И полетели стрелы на храбрые полки Игоревы. Билися день, билися другой; на третий день к полудню пали стяги Игоревы, тут пир окончили храбрые русичи, полегли за землю Русскую. Никнет трава от жалости, а дерево с тоской к земле преклонилось. О, далеко залетел сокол, птиц избивая! Игорева храброго полка не воскресить».

Плач Ярославны

Оказавшееся в окружении Игорево войско, пыталось было прорваться к Дону, но часть его было перебито, а часть пленено (в плен, как и сам раненый в руку князь, попали 5 тысяч человек). Спастись из войска князя, что, не посоветовавшись с отцом, «пошёл себе честь и славу завоёвывать», смогли всего 215 воинов.

Узнав про эту своевольную выходку сына, про поражение и пленение, его отец Святослав Всеволодович (заслуженный артист РФ – Андрей Ковзель), которому до этого приснился зловещий сон, был в великом смятении: «Что же сотворили вы моей серебряной седине!» Для русичей случилось большое горе: «Воины золочёнными шлёмами по крови плавали, и храбрая дружина рыкала, как туры, раненные саблями калёными на поле незнаемом».

Обращаясь в адрес сына и его двоюродного брата Всеволода (Иван Железняков), Святослав упрекает их в самонадеянности и излишней любви к славе, подтолкнувших к самостоятельному походу. Укоряет за то, что они в погоне за славой забыли об общем деле – защите Руси. Монологом старшего в княжеском роду Святослава автор «Слова» в спектакле образно просит всех князей «загородить, поставить ворота своими острыми стрелами за землю Русскую».

Плачем исходит по любимому, попавшему в плен мужу, и княжна Ефросинья Ярославна (Наталья Курлыкова). Она желает мысленно быть с ним, раненым или убитым, рядом на поле битвы. Для чего превратиться в птицу, набрать из реки живой воды и, окропив ею князя, возвратить любимого к жизни. Плач Ярославны трактуется как заклинание, которое в конце концов и спасло мужа, помогло бежать Игорю из плена.

Впрочем, в плену князю, что пользовался относительной свободой, жилось довольно неплохо. Однако ведь существует и незримый кодекс чести, когда «зарубленным лучше быть, чем пленённым». Благодаря плачу Ярославны князь бежал от своих врагов «горностаем к тростнику и белым гоголем на воду, вскочил на борзого коня и соскочил с него серым волком, полетел соколом под облаками».

Возвратившись из плена, Игорь, продолжая княжить в Новогороде-Северском, с переменным успехом воюет со степняками и участвует в междуусобных разборках.

Начинается этот необычный спектакль также неоднозначно: с монолога Свободы Кончаковны, дочери хана Кончака (Полина Зуева), которую собираются выдать замуж за сына князя Игоря – Владимира (Даниил Нагайцев) и в которого она самозабвенно влюблена. Любовная линия и завершает спектакль: дочь половецкого хана и сын русского князя соединяются. Один из ханов, узнав о побеге Игоря, предлагает Кончаку: «Если сокол к гнезду летит, расстреляем соколёнка своими золочёнными стрелами». На что Кончак, который мог бы и отмстить Игорю, убив его «соколёнка» (сына Владимира, возлюбленного его дочери Свободы), отказывается. Возобладал-таки прозорливый расчёт и отцовская любовь к родной дочке, сердце которой могло быть разбито гибелью любимого Владимира. Пусть и не половецких кровей, пусть и не степняка, но отца его будущих внуков.

Согласно православным обычаям Свобода в браке с русским наследником княжеского рода Владимиром становится Анастасией и рожает ему двух детей. «Но междусобицы ещё долгие годы на Руси не прекращаются», – такими словами, словно подчёркивая мысль древней летописи «хотите жить в мире – объединяйтесь», и завершается премьера.

Просмотров статьи: 597